賃金・年収、税、そして共同体・国 と生産性(5)幸福感と経済、思想への影響、日本の国債の状況

- makiyama@allgovern.com

- 2025年6月16日

- 読了時間: 21分

更新日:2025年6月29日

◎脱線 日々コラム9

●世界の幸福度調査

2023年現在、世界では7憶6,000万人の飢餓に直面した人々がいるといわれています(国連WFP:World Food Programme) 。少なくとも日本においては、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法第25条第一項)を保障するため、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」(第二項)の法が保持される限り、絶対的貧困には陥らなくて済む手立てはされることとなり、結果、あり得る貧困は「相対的貧困」(等価可処分所得が中央値の半分に満たない人、等価可処分所得とは税や社会保険料など支払い分を除いた自分で使える「可処分所得」を世帯人員の平方根で割ることで、世帯を構成する人数による生活費の効率を加味して調整した可処分所得額のこと)専らそれのみだといえます。そうした貧困に直面した人々への支援が一定の期間継続的に必要である以上、基本的な財源は富の再分配によると考えられます。

世界で行われている幸福度調査を想うとき、まずは、こうした生活の困窮による苦痛が少ない環境が基盤に必要かと想像し、また、平和であるなど生命・身体への脅威が少ないことも重要であろうと推測されるものです。

さて、国連が行う「幸福度調査」(World Happiness Report 2025)、一人当たりのGDP,社会保障、健康と寿命、腐敗への認識、などといった指標で調査されています。

項目として普段の生活に対する評価やプラスの感情、人生の選択の自由、寛大さ、マイナスの感情などで評価されますが、その結果を見てみると、幸福につながる行為として、①思いやり分かち合う気持ちから相手にプラスになる行為が行われる慈善的行為や、②複数の人で食事を伴にすること、③若い世代では社会的な人とのつながり、といった事項が幸福感との関連性で指摘され、また、社会との積極的なつながりを持つ傾向がより良い生活に結び付きやすいことなどが指摘されています。

そうした分析の中で興味深かったのは、政治に関わる分析についてです。

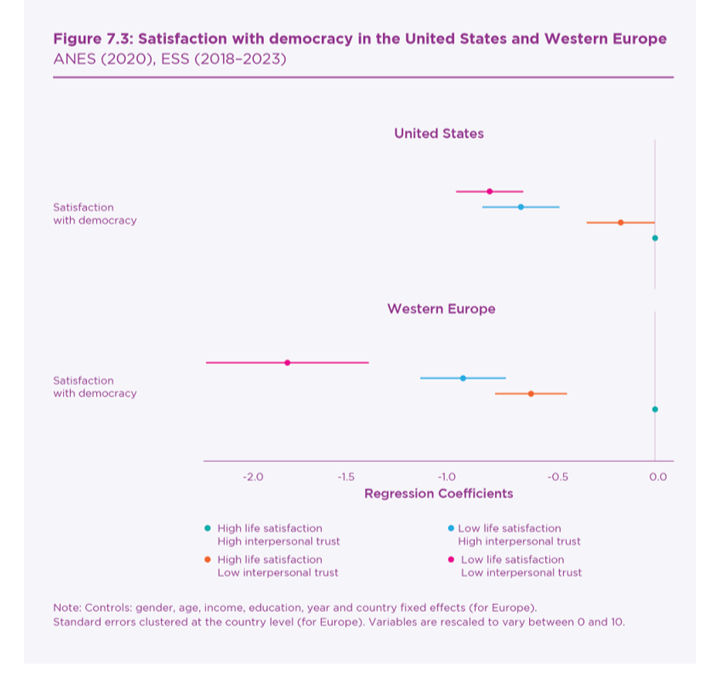

幸福度とポピュリズム(政治変革を目指す勢力が既成の権力構造やエリート層を批判し、人民に訴えてその主張の実現を目指す運動)において、極左の有権者は社会への信頼度が高いのに反し、右翼ポピュリストは社会に対する信頼度が非常に低いという点の指摘や、人生への満足度が高い人は民主主義への信頼感も高く、人生への満足度の低い人は民主主義への信頼感も低い、ということです。

(World Happiness Report 2025, Chapter7 Yann Algan et al.)

図では米国(上段)、欧州(下段)で民主主義に対する信頼度について、それぞれの人生の満足度・他者への信頼感とで相関を見ています。横軸は右に行くほど関係性の強さが示されます。

●生活の満足度が高く他者への信頼が高いグループ

●生活の満足度が高く他者への信頼が低いグループ

●生活の満足度が低く他者への信頼が高いグループ

●生活の満足度が低く他者への信頼が低いグループ

生活・人生の満足度が高く他者への信頼が高いグループは民主主義に対する満足度も高く、他方、生活・人生の満足度が低く他者への信頼が低いグループは民主主義に対する満足度も低いことを示しています。

すなわち、自分個人の生活・人生への幸福度と他者への信頼感や民主主義という政治システムへの満足度との関連性があるのだとみることができます。

民主主義への信頼感は米国の方がより全般に高いのですが、米国・欧州ともに上記の相関傾向に違いはないといえます。

現在、世界ではこうしたポピュリズムに依拠した政権が増えていることが分かります。(次図)

つまり、生活に満足できず、他者にもそして特に現在の政治や政党に満足できていない人々から高い支持を得て、左翼あるいは右翼政権が成立していると考えられます。

(World Happiness Report 2025, Chapter7 Yann Algan et al.)

ポピュリズム的政府の総数(折れ線)比率とその内訳(■は右翼、■は左翼)

世界の政府のうちおよそ25%はポピュリズム的政府に相当しています。

一般に右翼は自由・資本主義、国家・民族・国粋主義的な保守主義を指し、左翼は急進派(社会主義・共産主義)勢力を指します。

なお、ポピュリズム自体も捉え方に多様性はあると考えられますが、1つには社会が究極的には「善き人民(われ)」と「腐敗したエリートや既得権者(やつら)」という敵対的でステレオタイプな分断・二つの陣営の中で政治が「人民の一般意志」の現れであるべきだとするものと、あるいは、第一義的に、カリスマ性など「個性の強いリーダーが、統治権力を獲得または行使する際に依拠する政治戦略」であり、その戦略は「ほとんど未組織の多数の追従者からの、何にも媒介されず直接的で、制度化もされていないような支持や支援に基づく」ものとする見方です。(JETROアジア経済研究所 上谷直克を参照)

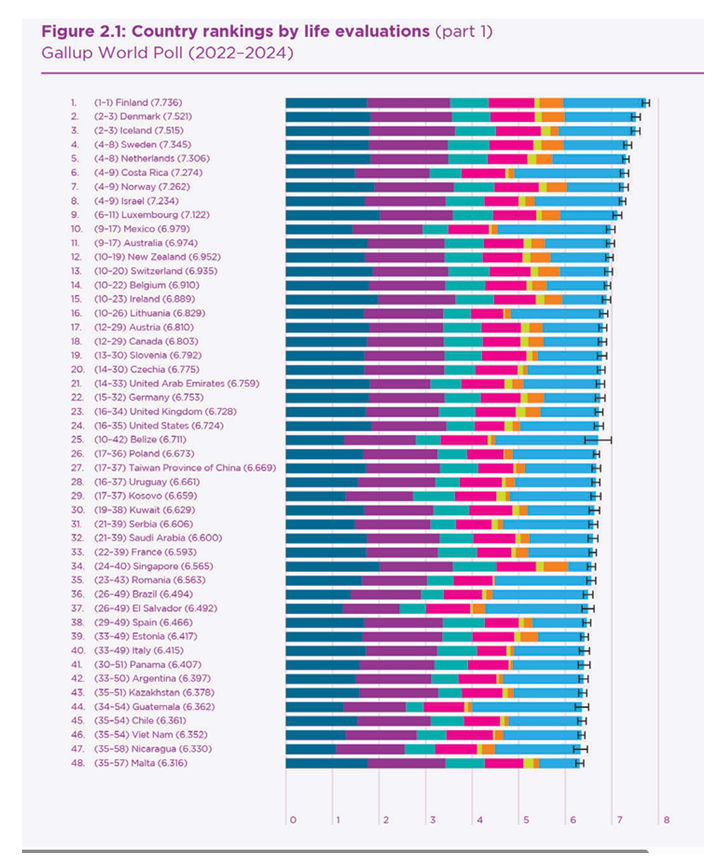

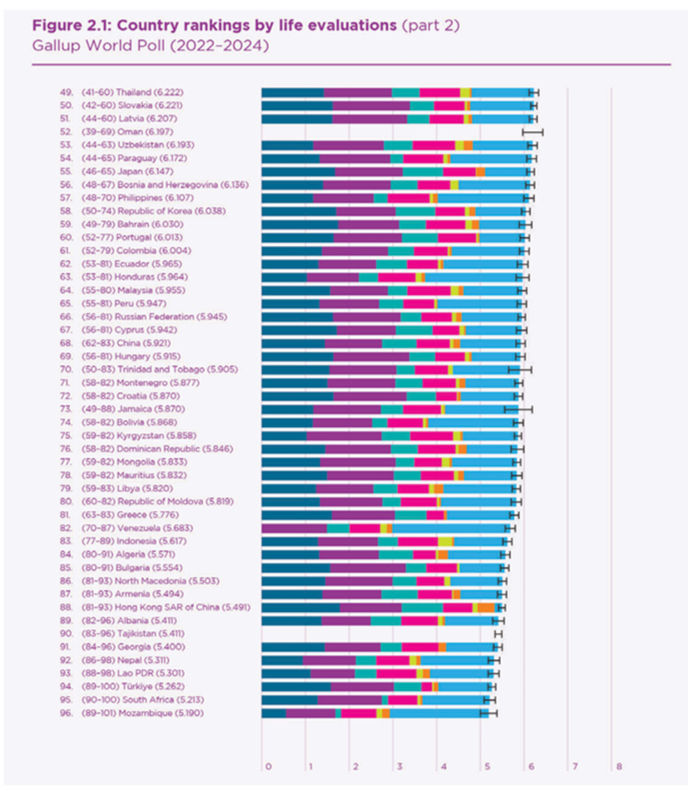

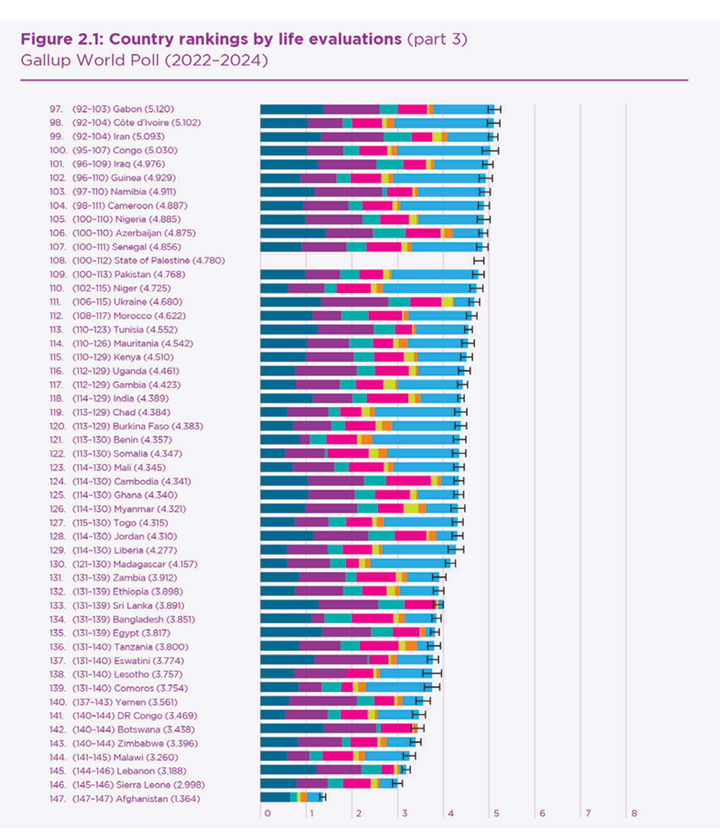

さて、幸福度として世界147か国の順位をみると以下のとおりです。上位を北欧諸国が占めているのが分かります。1位のフィンランド、2位デンマーク、3位アイスランド、4位スウェーデン、5位オランダ、6位コスタリカ、7位ノルウェー、8位イスラエル、9位ルクセンブルク、10位メキシコ、11位オーストラリア、12位ニュージーランド、13位スイス、14位ベルギー、15位アイルランド、16位リトアニア、17位オーストリア18位カナダ、19位スロベニア、20位チェコなどの順となっています。

日本は世界147か国中55位に位置づけられました。

(World Happiness Report 2025)

Dystopiaとは不幸や抑圧が支配する暗黒社会(ユートピアの反語)

(World Happiness Report 2025)

(World Happiness Report 2025)

<休憩>

ある風景

さて、経済的豊かさは必ずしも幸福度には一致はしないのですが、普通の生活→相対的貧困→絶対的貧困、あるいは紛争などによる平和・安全の崩壊など、こうした社会状況と個人が自由で幸福な生活を送ることとは不可分であると考えられます。想像するに、人類は、かつて狩猟・採集といった、現代的なGDPなどで測ればどうにも比較にならないような状況のなかでも、獲物を捕らえ、皆で火を囲みながらする食事の場面では、必ずや人々の会話と笑顔とがあったに違いない、と思われます。一方で、いつの時代においても、飢えや貧困に喘ぎ、かつ、孤立を感じていれば、笑顔が生まれることは難しくなると考えられるのです。

ですから、少なくとも自分が存する共同体・社会においてはそれが誰であれ共同体のつながりの中で、支援の手を受けたり差し伸べたりしながら「健康で文化的な最低限度の生活」は、不安なく確保できる社会を維持していきたいと強く希望されます。

●等価可処分所得でみる私たちの家計

一人ひとりの家計の状況を俯瞰するのに、「等価可処分所得」はわかりやすい指標です。世帯の所得に対して、世帯の構成員一人ひとりに均等に配分するといくらになるかを示しています。もちろん、子どもや高齢者なども含めて、実際の生活に必要な費用は個々に異なるのですが、その世帯が置かれた経済状態を反映する指標になります。

前にも示した通り、生活がままならない(飢餓、着るもの住む場所がない)ときには絶対的貧困と呼ばれますが、他方、属する社会の中で、平均的な生活に到達できない経済状況の場合には「相対的貧困」と呼ばれます。等価可処分所得の中央値の半分が「貧困線」と呼ばれ、それ未満であると貧困となります)

その中で、現在の日本で課題となっているのが、子どもの貧困と、関連する母子家庭の貧困です。(以降、厚生労働省、三菱UFJリサーチ&コンサルティング「『子どもの貧困率』はなぜ下がっているのか? -統計的要因分析-」など参照)

子供の貧困率は2018年調査の14.0%(旧算出法で13.5%、国民生活基礎調査)から2021年には11.5%へと低下が認められています。

等価可処分所得でみた貧困線は2012・15年には122万円、2018年は124万円(旧基準で127万円)、2021年には127万円とされます。

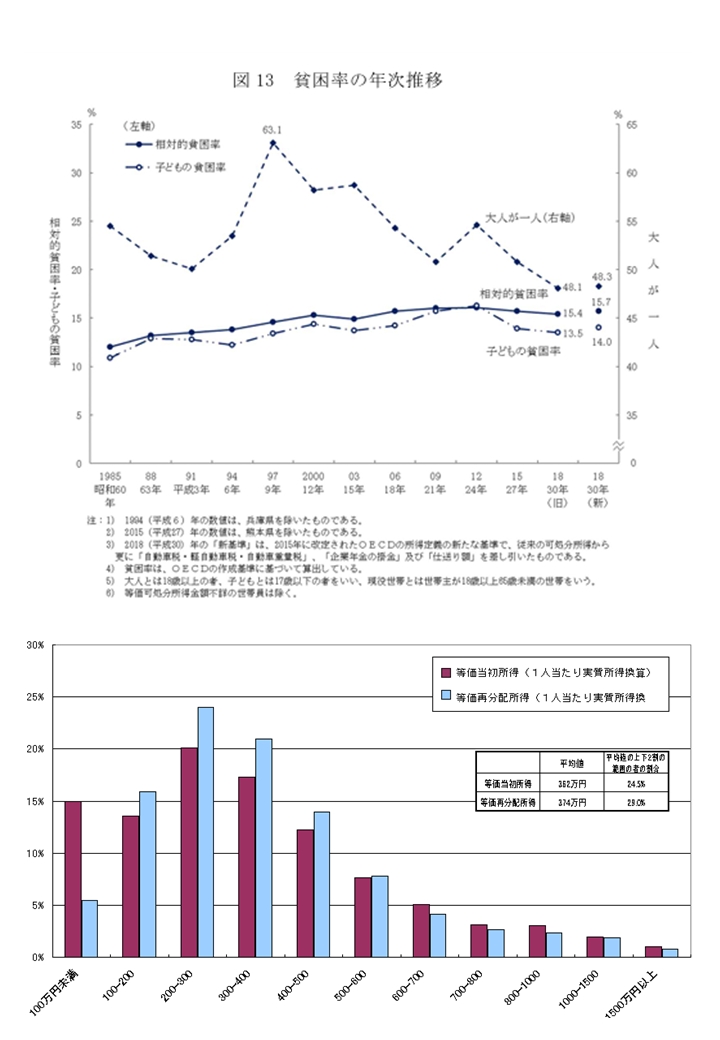

子供の貧困率・子供がいる現役世帯(18歳~65歳未満)全体の相対的貧困率は下記のグラフのとおりで緩やかな増加傾向が見られ、他方、子どものいる大人一人世帯の貧困率は1997年のピーク(63.1%)から減少傾向が見られて、それでも2018年で48.3%でした。

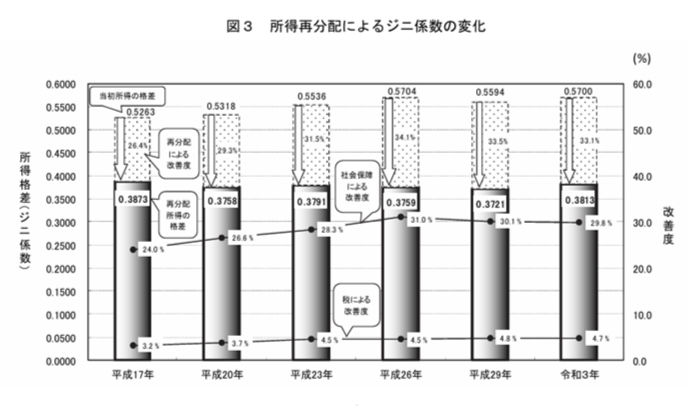

こうした状況の背景にある所得再分配の様子を見てみます。

(厚生労働省)

再分配前(紫)と再分配後(水色)とを見れば、所得が少ない層においては、明らかに再分配後のバーの比率が右側(経済的に豊かな方向)にシフトしているのが分かります。同時に、再分配後であっても等価可処分所得が200万円未満の層が20%ほど存在していることが分かります。

1人暮らしでも、扶養する家族がいても、この等価可処分所得で見る限り、家計の状況を相応に反映していると考えられることから、これを基準に当該世帯の所得者の等価可処分所得額に応じた所得税の課税を行うという方法が考えられるように思われます。その際には国税のみではなく住民税においても連携することが合目的的であると、判断されます。加えて、勤労者における不足分は給付も考えられます。

そして何よりもこれらを実現するための財源は所得税の範囲内において再分配の考え方に則って行うことが妥当であると考えられます。

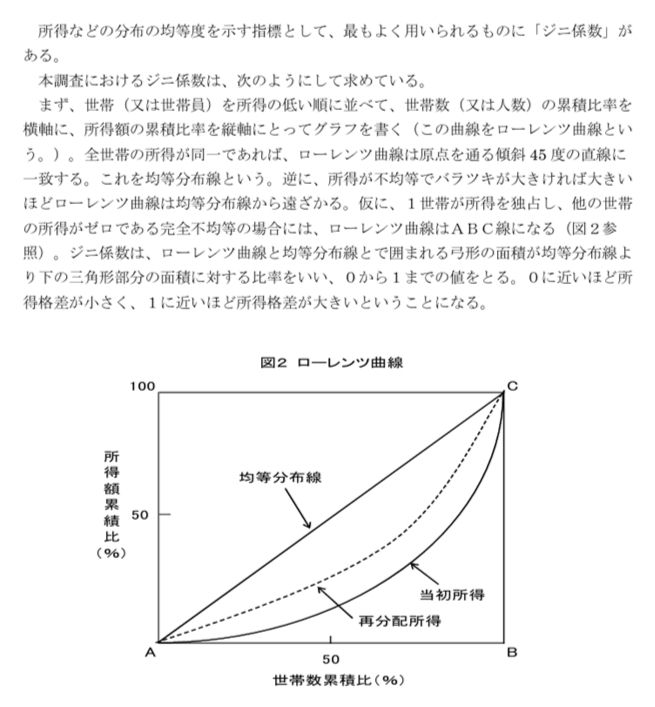

さて、現状において再分配の状況を厚生労働省資料を参照してみてみます。その際に全体にどのようにバランスしたかを「ジニ係数」で評価している資料もあるため、そのことについて最初にみておきます。

厚生労働省の『令和3年 所得再分配調査報告書』から公表されている結果を参照しています。

はじめに「ジニ係数」について、また、再分配によるジニ係数の変化について:

(厚生労働省)

(厚生労働省)

図のとおり、所得に応じた拠出によって、再分配の効果が得られている状態にありますが、さらに、支えるための工夫が求められていると考えられます。

幾度が述べて来たとおり、現状の日本では、国民一律に減税するなどのゆとりはなく、いかに、国民がこの国を支えるのか、という状態にあるといえます。

本来、政府が政治の順調なかじ取りを行い、常に財政の健全化に目を向けてこのような財政の逼迫・負債による災いを招くような国政の運営をしなければ良かったのですが、いずれにしても結果としての現実は受け止めなければならないものです。

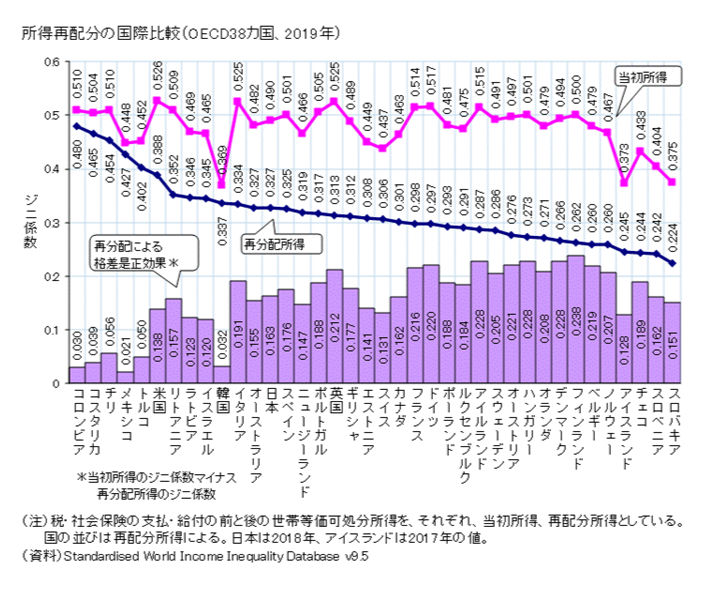

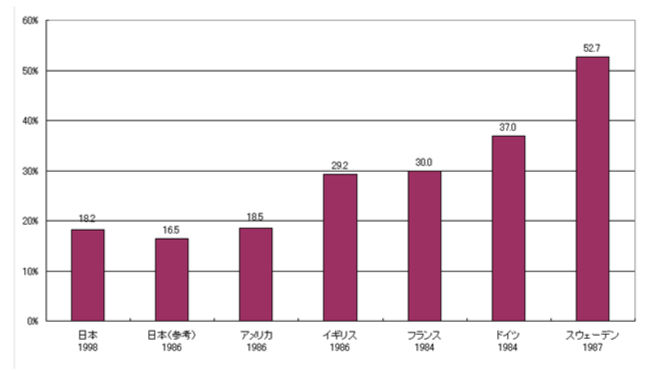

●税・社会保障による所得再分配効果の国際比較

(等価再分配所得でみたジニ係数の改善度)

(「社会実情データ図録」https://honkawa2.sakura.ne.jp/)

バーが高いほど再分配による調整度合いが大きいことを示しています。やはり北欧諸国などでは高い傾向にあります。

以下の図は1984年~1987年のデータに日本の1998年のデータを加えたジニ係数の改善率を改善分の%で示したグラフですが、およそ40年前と現在とで、日本はほとんど変わっていないことが分かります。スウェーデンは2019年データで45%。日本は1986年の16.5%から2017年においても33%です。

単純に各国間の比較はできないとは思いますが(一人当たりの所得の絶対額も関連すると思われるので)、実際に諸国で達成している状況のレベルまでは日本も施策をとることが可能なのか、という印象はもてると思います。

特に北欧など国民の社会福祉が充実している国々においては、過去から高い再分配の実施がされていて、それは、日本で「高齢化」の進行が声高に言われますが、そもそもの社会保障に対する社会全体の貢献に対する制度・態度が異なっていた、と言うこともできると思われます。

2.支え合い社会の必要性

金利の上昇により国債費の負担を背負えなくなって破綻する国の財政破綻、前回取り上げた際には必ずしも「秒読み」とは感じていなかったのですが、現況はゆったりと構えていることはできなさそうです。

2025年5月になって、日本の国債は20年債においても買い手がつかず、さらに30年、40年債などは一層、そのような状況であり、金利の上昇が懸念され、事実、上昇傾向の中にあります(ブルームバーグ(市場データやニュースで世界展開する情報提供サービス会社)など)。2025年5月30日現在で、20年債は2.38%、2019年ころ(ほぼ0%)からの上昇傾向がそのまま続いている印象です。

赤字国債(借金)を増やし続ける資金調達方法は限界を超えようとしている印象を否めません。その買い手を遠ざけ、利率を引き上げる「不穏な空気」を後押ししているのが野党などの政党の「減税大合唱」であるのですが(財政破綻の危機を増大)、なぜそのことの重大さに気づかない、あるいは気づかぬふりをしているのか、言及せずに済ませているのか、良識の理解を超えた態度を感じます。

「国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ」は財務省のキャッチフレーズなのですが、正に、そのことが危ぶまれていて、これまで必然的に政府の借金政策に伴走してきた省庁の悲哀が込められたフレーズとなってしまっています。

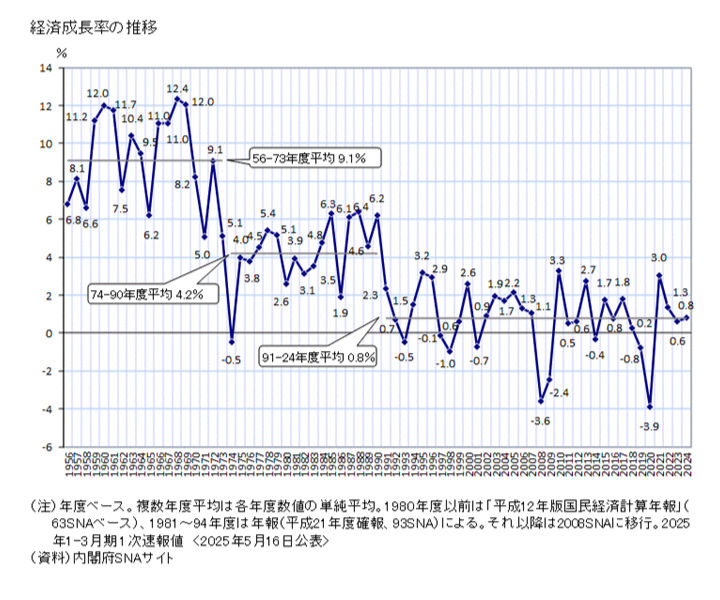

2025年6月10日に令和国民会議(令和臨調)(銀行・証券・投資関係者や大学教授や研究機関関係者等が含まれた「財政・社会保障」部会のメンバーによる)によって、10年で債務残高GDP比率を現状から25~30%引き下げることが提言されています。他方、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(2025年6月13日)を受けて石破首相によれば、現在のGDP 名目617兆円(2024年度、4兆3,700億米ドル)を2040年、すなわち15年後にはGDPを1,000兆円にする、とのことで(これまで35年以上かけてできなかったことをどのように手法を変えてどう実現するのか、このブログでも根本的解決への目標(生産性向上など)は示していますが、具体的かつ着実な方法について、十分な説明がないので信憑性の程度は測りかねます。成長率は4%程度)しかしながら、もし成長を達成できれば、債務を減らせていけそうです。

であれば、一層のこと、これまで効果を得られなかった手法について、何をどう改善するのかを透明性をもって提示すべきと思います。それがなければ、本当に、順調な成長を遂げる確たる根拠は何か、と問わざるを得ず、実現するための戦略の妥当性がそうした検証と透明性のある議論なくして判断できないことは自明と思われます。(下図のとおり、ここ30年間 0.8%程度の水準です。)

(「社会実情データ図録」honkawa2.sakura.ne.jp/)

冒頭にも触れた通り、世界では約8億人が飢餓に苦しみ、その多くがアジアやアフリカの農村部に集中していて、自然災害や紛争、貧困が主な原因といわれています。

翻って日本では1千兆円もの途方もない借金を国民に背負わせる一方、表面的にはこの国家予算の10倍にも相当な資金を借金によって得ることで、経済的窮乏が見えにくいと思われます。かつ、根本的な国の復興のための施策としては実効性に乏しく結果の見えない策の積み重ねによる政治の敗北を可視化できないようにして来た、とも捉えられなくない状況と言えるように思います。

そして、そうした先送りの限界が見え始めているのが現状と思われます。

こうした状況下、財務省は2024年度の予算を基に2027年度の国債費を予測していて、経済成長が3.0%だった場合に2027年の国債費(返済額)34.2兆円(うち利払15.3兆円)、成長が1.5%だった場合には33.4兆円(うち利払14.5兆円)と見込んでいます(令和7年度の国債費28.2兆円(うち利払10.5兆円))。

さらに、本来の政府が示すのではなく、民間の東京財団(独立系政策シンクタンク)によって『財政危機時の緊急対応プラン2025』(加藤創太氏ら)が2025年3月に発表されています。これはいわゆる「プランB」すなわち、財政破綻を回避するプランが「プランA」であるなら、本報告は、財政破綻が始まってからどのように対応したらよいかに焦点を当てた、ということです。当該報告書では冒頭に以下のように述べています「現在の日本では、持続性のあるプランAは、増税など国民の負担が大きすぎるとして、政治的に全く相手にされない。そうした状況からも、プランBの必要性は増している。」。この報告では危機の前兆段階:長期金利が4%〜5%となった時点と想定し、危機の初期段階:長期金利が7%〜10%となった時点と想定しています。

現時点での国債の金利(2025年5月30日時点)10年:1.48%、20年:2.38%、30年:2.93%(ブルームバーグ)となっています。

今なら、「プランA」を間に合わせることができないでしょうか。

冒頭に見る通り、既に、債務残高増加、国債格下げ、長期金利上昇、利払費増大、財政危機、これらの歯車は回り始めているのです。

同時にもう一つの歯車、国際競争力の低下、円安、インフレ、実質所得の減少、緩慢な衰退、この歯車も回っていると思われます。

東京財団の佐藤主光氏は国債の60年償還ルールについて述べる中で「国の歳出圧力が一層増している。前述の通り、恒常的な支出には恒常的な財源が求められる。経済学の基本は『フリーランチ(ただ飯)はない』ということだ。いかなる政策にも『負担』は伴う。負担を先送りするなら、痛みを被るのは将来世代だ。しかし、政治家は言わば『打ち出の小槌』のような『ただ飯』を探しているのではないか?」と述べます。翻って、減税や給付という言葉の中に、歳入に公債の発行が含まれている限り、政府によって1千万円の借金を背負った国民の一人ひとりにさらなる借金が背負わされる事実を想い描きつつその言葉を聞くことが必要なのです。確実に将来世代への負債の先送り政策であるのです。

減反を続けた米に係る農業政策についてもそうですが、生産性の向上など根本課題の解決を図り実現することなく、誰が見ても、今、日本人が取り組むべき政治的課題の最重要課題の一つにこの財政の健全化があることは間違いのないことだと考えられのに、国会議論の中では直接的な日々の論争になっていない、なぜでしょうか。

解消が長引けば、常に、この借金問題に身体を引きずられて、思うように前に進めない状況が作られてしまい、あたかも、「悪循環」に陥っているようにも感じられます(まるで、身体を蝕む「癌」を放置して気持ちを紛らしているかのようにです)。思い切って根本にアプローチできない、結果、付け刃の無駄な出費で借金を増やす、という具合です。要は、どのように乗り切るかですが、プラス材料は税収が増えていること(物価高の負の影響を伴いながら)で、加えて、歳出を減らすことができれば、それが第一歩ともなるかもしれません。さらに、根本に切り込む生産性の向上・科学技術情報革新、食糧安全保障、エネルギー産生の自国化が整えば、健全化への歩みを着実なものとできるかもしれません。しかし、これらは、これまでの失策・無効策の検証を足場として、真摯に改善・改革案を実行しなければ変革は難しい可能性が高く感じられます。

歓迎すべき経済成長が現実となるために、前提には、どのような確からしい道のり・目標が見えることで成長を獲得できるか、ということだと思われます。

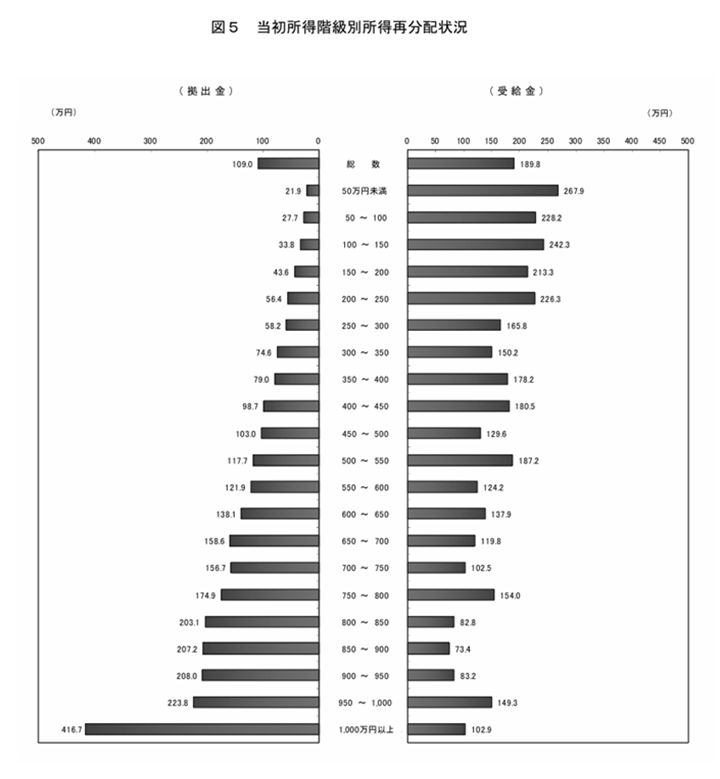

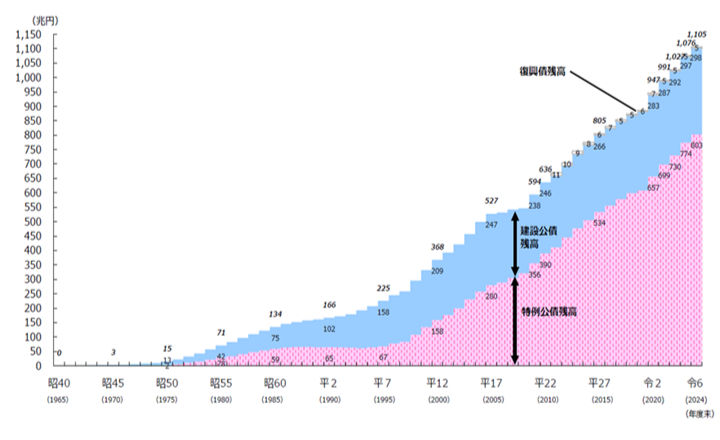

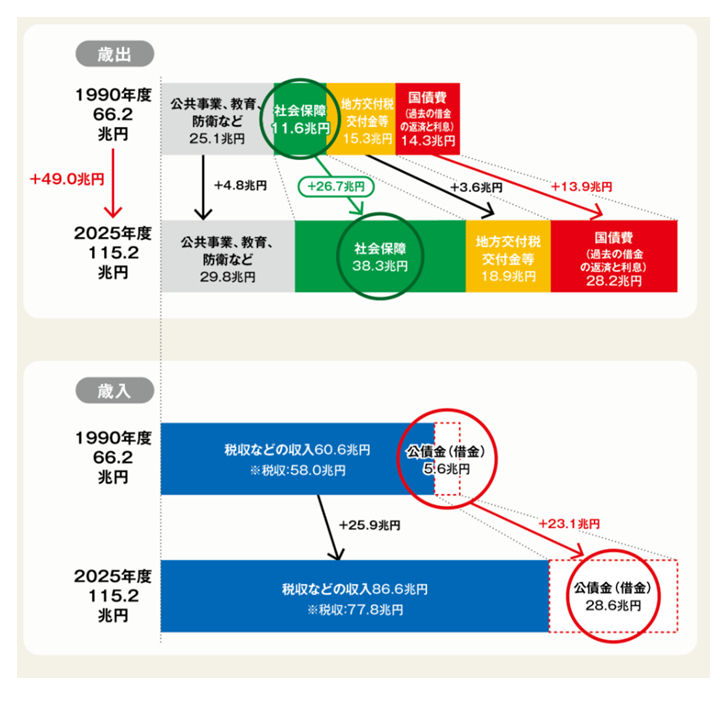

さて、これまで幾度も見て来たとおり、1990年以降、借金(赤字国債の発行)は著明となり、躊躇なく見えるペースで積み上げられていきました。

(財務省)

(注1)令和4年度末までは実績、令和5年度末は補正後予算、令和6年度末は予算に基づく見込み。

(注2)普通国債残高は、建設公債残高、特例公債残高及び復興債残高。特例公債残高は、昭和40年度の歳入補填債、国鉄長期債務、国有林野累積債務等の一般会計承継による借換債、臨時特別公債、減税特例公債、 年金特例公債、GX経済移行債及び子ども・子育て支援特例公債を含む。

(注3)令和6年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,061兆円程度。

1990年当時、国家予算60兆円(国債費14兆円)、国債残高166兆円から現在に至るまで年々増大の一途をたどってきました。1990年の消費者物価指数=89.62、 2025年=111.05 であることを勘案して、単純に物価と連動したとすれば、国家予算 74.3兆円。今なら税収で賄える額です。他方、実情としては現状、新規の国債による歳入が28.6兆円(特例公債21.8兆円、建設公債6.7兆円)、歳出における国債費(借金の返済)が28.2兆円(元金分17.6兆円、利息分10.5兆円)となっていますから結局のところ借金の返済がなければ87兆円程度の予算です)。

歳出においては社会保障費と国債費との増大が負担を大きくしている最大の要因と考えられています。

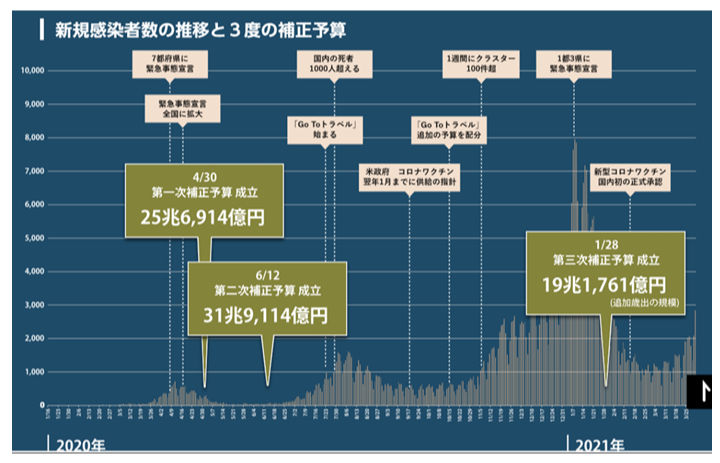

経過の中では、バブルの崩壊、リーマンショック(2008年に米国の投資銀行大手リーマン・ブラザーズが負債総額6000億ドル超となる史上最大級の規模で倒産したことを契機として発生した世界的な金融・経済危機、)東日本大震災(2011年3月11日に発生、死者19,747人、行方不明者2,556人(2021年総務省消防庁)、被害総額(推計)約16兆9千億円(2011年6月2内閣府)の被害とともに、全国的にも生産、消費、物流等の経済活動に大きな影響を与えた)、コロナ流行(国の支出は総額77兆円・国民一人当たり61万円といわれています(NHK))などいくつものマイナス要因が重なりましたが、しかし、漫然と債務超過の状況を安易に築いてきたように思います。つまり、本当にそうするしかなかったのか、ということです。

(NHK)

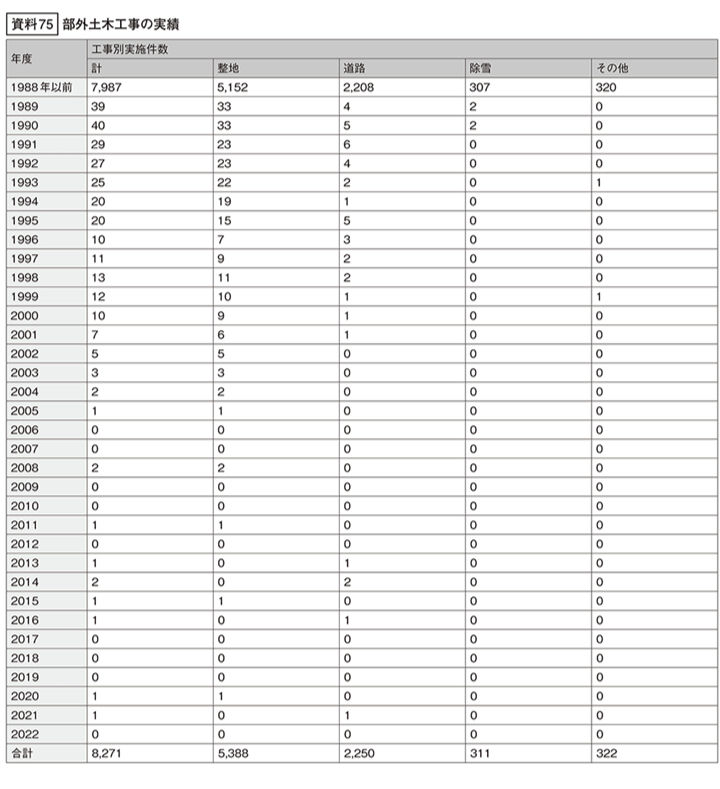

こうした中、例えば、2027年までの5年間で見込んだ防衛費(43兆円)も、国が財政破綻して、それでも国防において自由や国民の生命を守れるのか、という不可思議な感覚も否めません。つまり総体として基本的な人権を守るための手立てを真剣に考える必要がある、ということだと思います。国防ももちろんですが、そこに投じられる予算は、この日本という国を再興させるために最大限寄与しなければならないといえます。平時にはかつて「部外活動」(土木工事などを自衛隊が請け負う)が盛んに行われていた通り、人出が不足する土木・農業などに自衛官の力を発揮すべきと思います。国土と食糧とが整わなくては国民を守ることはできないのですから。(防衛予算のうち約2.3兆円が人件費)

(防衛省・令和5年防衛白書)

<休憩>

桜のある風景

「歳出入の平衡はけっしてごまかしの所作にてできるべからず。

財政は手品にあらず…

余は一時世論の非難をこうむるも けっして我邦財政の基本を薄弱ならしむるがごときとなからざらしめんと欲す。」

明治時代、財務官僚から大蔵大臣、総理大臣の地位にもついた松方正義(1835年‐1924年)が述べた言葉です。明治維新の頃、近代化に向けた国家建設のため、当時の額で3,000万円の支出に対し、360万円の歳入しかなかったといわれ、不足分は借金に依存していたといいます。(NHK)そうした中、「松方デフレ」(緊縮財政や増税によってわずか4年ほどの期間で大幅な改革をもたらしたため、農民が窮乏に陥り、農地の売却、都市に流入し労働者となるなどを生じました。)といった負の側面を伴い、批判はあるものの、松方は財政収支を大幅に改善させ、日本銀行の設立、銀本位制の基盤成立などが実現しました。財政の健全化という目標(ゴール)が見えているときに、そこに向けた基本的な施策と、それがもたらす負の影響を縮小する対策とを同時に進めることの重要性を知る手掛かりかも知れません。

もはや災厄といえる財政状態に対して一人ひとりが国の復興のためにできることをする、余裕があれば支援する、そうした参画こそが基盤となりそうです。

この先、4年などといわず、60年ほどを掛けて、財政の健全化を目指すとしても、まず、不安の無い生活を保障する、向かう先に、少なくとも誰もが幸福を感じる機会を得られるような環境・社会を調えておくことにあると思われます。なおかつ、そのことを国民に政府の借金として(現状でも「国民ひとり1,000万円ほどに相当な額」)、さらなる借金を肩に背負わせることのないような策を提示しなければなりません。借金を積み増しておきながら「減税」だの「家計を助ける」だのというプロパガンダは、これまで30年以上にわたる、与党も野党も含めて、政治の失敗・腐敗した政治土壌に根差した借金の上乗せ、悪政であり、率直なところ亡国論ともいえる気がしてなりません。

もはや、積みあがった借金は国民皆の並々ならぬ協力なくして、減じることは不可能な状態です。(世界のどこにも金を振り出す「打ち出の小槌」などないのですから。)ならば、素直に、国民に協働を訴えるしかないのではないか、そう思われて仕方ありません。

先にも述べた通り、確かに、バブルの崩壊、リーマンショック、東日本大震災、コロナ流行などいくつものマイナス要因が重なりましたが、しかし、漫然と債務超過の状況を看過してきたのは、政府を始め、野党も含めた国政の大きな間違いでした。

今、先行きに本格的な暗雲が立ち込め始めた印象で、胸騒ぎを禁じ得ない状況なのですが、政治の場では、あるいは政局の場では、野党による消費税減税・廃止などの議論があって、何だか意味が分からない政治状況というのが実際の感想です。

「減税で消費を促し、経済の活性化を」というのですが、それでは、今までの1,000兆円越えの減税は、何だったのでしょうか。仮初めの豊かさを国民は与えられて、そうであるがゆえに、本当は乏しい懐具合に目を瞑ってきたことの意味は何なのでしょうか。なぜ、どの政党も借金の返済計画、実は、今、国民に与えられているものは、すなわち、国民一人一人が相当の借金を背負わせてのことであると、説明しないのでしょうか。(石破首相の「ギリシャ」発現が非難されていますが…)

どうにも、善悪というよりそうした次元の圏外、政治の場の集団催眠状態かのように見えてしまいます。日銀と政府とが別個に存在しているのは、正に、どうにかなる的な放漫財政を生じさせないための機構ではないでしょうか。

さて、素朴に、素直にみれば、今の日本は財政的には突出して不安定、あるいは危機的状態にあると言えます。本格的に市場に異常な混乱状態、それに伴う財政破綻に至る前に(現在はその直前にまでいるようにも思います)、何とか踏みとどまり、今度こそ、根本的な活力を生み出す科学l技術情報革新、食糧・エネルギー基盤、そして、何よりも政治制度・政治手法の革新によって、日本の生産性と将来とに再び輝きを取り戻す必要があると思います。そのためには、明日からでも、再建への道に切り替える政治の軸の転換の必要を感じます。日本の状況を良くする改革に政治の仕組み自体の発展は欠くことのできない要請であると考えられるのです。

コメント